La crisi demografica italiana

Le poche nascite, l'invecchiamento e il calo della popolazione.

La popolazione italiana sta diminuendo e invecchiando. Ogni anno nascono meno bambini, ci sono più decessi e l'immigrazione non è sufficiente a tenere stabile la popolazione. La crisi demografica è uno dei più grandi problemi che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi decenni, ma anche uno di quelli di cui si parla meno.

La popolazione è in calo

In Italia nel 2024 c'erano 58,97 milioni di persone1, un dato che è ormai in calo dal 2014 quando si era raggiunto un massimo di 60,35 milioni di persone. In dieci anni l'Italia ha perso il 2,3 per cento della popolazione.

Osservando la dinamica della popolazione negli ultimi sette decenni, vediamo che è stata in crescita fino al 1981, poi per un lungo periodo di quasi vent'anni si è stabilizzata tra i 56 e i 57 milioni per poi avere di nuovo una fase di crescita più contenuta arrivata fino al 2014 quando poi è iniziato l'attuale calo.

Il calo della popolazione non sta colpendo in modo uniforme l'Italia. Il Nord-Ovest e il Nord-Est hanno avuto un leggero calo della popolazione rispetto al loro massimo, ma il dato si è stabilizato e negli ultimi due anni c'è stato anche un leggero miglioramento. È il Mezzogiorno che sta soffrendo particolarmente la dinamica demografica: la popolazione meridionale e insulare era arrivata a 20,8 milioni di persone nel 2012 e ora è a 19,78 milioni, un calo di un milione di persone (il 5 per cento). Anche il Centro sta registrando una diminuzione, ma decisamente più tenuta.

Le poche nascite

La principale spiegazione di questa dinamica va ricercata nel numero di nascite. Non abbiamo ancora i numeri definitivi del 2024, ma nel 2023 sono state 379 mila e sono ormai due anni che se ne registrano meno di 400 mila l'anno. Le nascite in Italia sono in continuo calo da oltre sedici anni, quando nel 2008 erano arrivate a 577 mila.

Oltre al calo delle nascite, negli ultimi sedici anni si sono anche registrati sistematicamente più decessi che nascite in Italia. Nel 2023 i decessi sono stati 661 mila, 282 mila in più di quanti bambini sono nati. È dagli anni '80 che decessi e nascite hanno valori simili, ma è solo negli ultimi anni che i primi sono aumentati e le seconde diminuite molto.

Un altro modo per vedere il problema delle nascite è usare il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna tra i 15 e i 39 anni. Il tasso di fecondità dovrebbe essere a 2,1 per tenere la popolazione stabile in assenza di immigrazione, mentre quello italiano ad oggi è 1,2 ed è in calo costante anch'esso dal 2009.

Il tasso di fecondità in realtà è in calo sin dal 1964 con una forte accelerazione dopo il 1974. È sotto la soglia del 2,1 già dal 1976 e ha continuato a diminuire fino a raggiungere un 1,2 nel 1995, quando poi si è registrata una dinamica di leggera crescita fino all'1,4 del 2009.

Il basso tasso di fecondità è un problema comune a gran parte del mondo. Il numero medio di figli rimane alto ormai solo nel continente africano e in alcuni paesi asiatici. In Cina, ad esempio, invece è ormai crollato a 1, contro l'1,8 che si registrava solo sette anni fa.

L'invecchiamento della popolazione

Il basso numero di nascite sta portando a un rapido invecchiamento della popolazione italiana. Se guardiamo all'età mediana, vediamo che al momento è di 48,7 anni - questo significa che metà degli italiani ha meno di 48,7 anni e metà ne ha di più. La mediana è un indicatore più affidabile della media in quanto non viene influenzata dai valori estremi della distribuzione.

Guardando all'evoluzione dell'età mediana, si vede che è in forte crescita ormai dal 1980 senza fermarsi. Nel 1960 l'età mediana era di 31,2 anni, nel 1980 di 33,8 anni, nel 2000 di 40,1 anni e nel 2020 di 47,2 anni. In poi solo tre anni è peggiorata di altri 1,5 anni.

In questo momento l'Italia è un paese fatto di persone anziane. La stessa cosa riguarda anche gli altri paesi europei, ma è l'Italia quello più anziano di tutti.

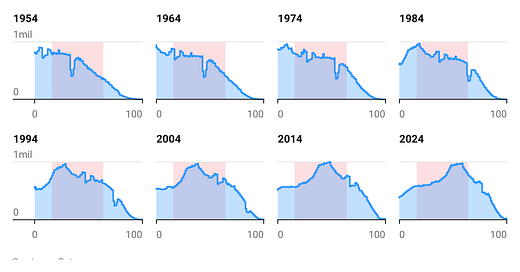

Il cambiamento della struttura demografica

Tutto questo sta portando a un grande cambiamento della struttura demografica italiana. Se guardiamo a quante persone ci sono per ogni età e come è cambiato ogni 10 anni vediamo come progressivamente è diminuito il numero di persone giovani e aumentato quello di persone anziane.

La popolazione in età lavorativa è quella che va tra i 15 ei 64 anni. Ad oggi è considerata popolazione in età di lavoro circa il 63,5 per cento di quella italiana contro il 69 per cento che si registrava trent'anni fa. Il dato del 2024 è simile a quello del 1974, ma con una grande differenza. Cinquant'anni fa la popolazione in età lavorativa era bassa perché c'erano moltissimi giovani (il 24,4 per cento della popolazione era sotto i 15 anni), ora perché ci sono moltissimi anziani (24,3 per cento sopra i 64 anni)

Se consideriamo gli ultimi 35 anni, vediamo che dal 1990 ad oggi solo la popolazione over 65 è aumentata. Gli under 18 oggi sono il 27 per cento in meno che nel 1990 e la popolazione tra i 19 e i 64 anni è la stessa, mentre quella sopra i 65 anni è aumentata del 72 per cento.

In futuro non andrà meglio

Le previsioni per la demografia italiana non sono buone. Istat prevede che per il 2050 la popolazione italiana sarà scesa a 54,8 milioni di persone e per il 2070 a 48,3 milioni di persone. Questo calo riguarderà in particolar modo il mezzogiorno e porterà oltre metà degli italiani a vivere nelle regioni settentrionali.

Anche l'età mediana è destinata a salire ancora. Secondo le previsioni di Istat raggiungerà i 51 anni nel 2053 e poi rimarrà a quel livello. A differenza di ora, sarà il Mezzogiorno l'area del paese più vecchia, mentre il Nord quella più giovane.

Hai domande o suggerimenti? Puoi scrivermi a [email protected], su Twitter/X o su Bluesky